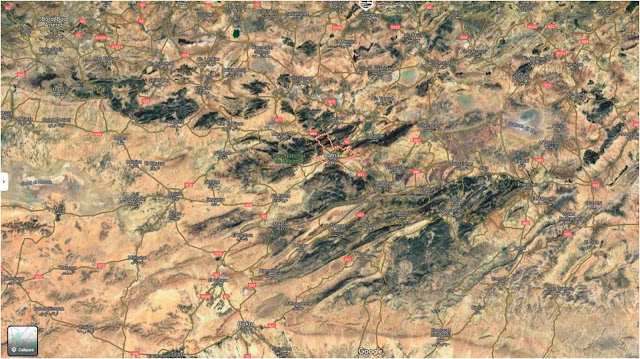

Les Chaouis / Ichawiyene (الشاوية) sont un groupe ethnique berbère d'Algérie. Ils habitent principalement le massif de l'Aurès, ainsi que les régions attenantes, comme le Constantinois, et la région des Chotts. Très solidaires entre eux, et surnommés "Jbayliya", ces chaouiyas sont de rudes montagnards, de grands cultivateurs et commerçants.

Le qualifiant des habitants des Aurès "Ichawiyene" a subi au cours des âges des déformations phonétiques, pour se fixer définitivement autour de Chawiya ou Chaouias. Avant la conquête française, les autochtones n'employaient le mot Chaoui que pour désigner un berger.

La population des Aurès se compose de peuplades diverses en plus de ses habitants originels : à une époque reculée, ils furent rejoints par les descendants de conquérants romains et byzantins ainsi que des vandales. La tribu des Zenata habitait le territoire au moment de la conquête islamique, puis vinrent les tribus Huwara et Luwata, particulièrement au plus fort de la guerre entre Hassan Ibn Numan et les armées de Kahina.

Les Chaouis ont une organisation tribale et familiale. En général, il y a un chef de tribu qui prend les décisions importantes politiques et civiles du clan ou à l'occasion de guerre contre une autre tribu.

1. Les grandes tribus chaouias de la rive nord ou les Aurès inférieures :

Les Ouled Fatma zoltan, les Ouled Sellam, les Herractas, les Jratna, les Thleth, les Segnia, Ouled Mhenna, Ouled Menaâ, Lahlaymia, Hiddoussiyene, Houarra, Ouled Mhemmed, Ouled sidi Lhadj.

2. Les grandes tribus chaouias de l’Aurès central ou Moyen Aurès.

. Les chaouias arabisés : Les bni fren, Bouazid, Ouled si Ahmed Benameur, Ouled Derradj, Bni Tazaght.

. Les chaouias de la plaine : Les Ouled Chlih, Oules Sidi Yahia, Ouled Hamla (Condorcet)

3. Les chaouias de l’Aurès supérieure (Rive sud)

Les Touabas, les Aghvassir, Ath Faffa, Ath Imessounin, Nmemchas, Ath Ferh, Ouled Fadhel, Ouled djebel, Laâchach, Ouled Sidi Ali, Amamra, les bni Mloul, les bni Bouslimane, Ait Inoughisséne, les bni Souik.

Chaque tribu avait son ou ses poètes. Chaque poète avait sa tribu, ses protecteurs. Les guerres fratricides étaient courantes : pour un point d’eau, une terre, un honneur blessé, un panégyrique mal placé, mal interprété par un prince berbère, un guerrier.

Les meilleurs poètes étaient primés dans les fêtes et les souks hebdomadaires de Batna, Tazoult-Lambése, Timgad, Merouana, El Kantara, Barika, Arris…

Des villages qu’à première vue, auraient pu ne pas être remarquer à cause de leur similitude de matière et de couleur avec le sol, se fondent dans la nature.

Maisons du Vieux Bouzina.

Chez les Chaouis, l'esprit communautaire est fort, comme en témoignent les greniers collectifs aménagés dans les montagnes..

Grenier Collectif Ath Mimoune.

Les chaouis sont actuellement concentrés dans les grandes villes comme Batna, Khenchela, Oum el Bouaghi, Barika, M'Sila, Biskra. Un important exode rural a débuté au XIXe siècle, à cause des conditions difficiles des zones montagneuses et rurales.

. Les Aurès, une Région Riche en Histoire : Repères.

. Dans l’Antiquité, le nord de l’Afrique est occupé par plusieurs peuples berbères. Les Numides, installés dans l’actuelle Algérie et l’ouest de la Tunisie, sont divisés en deux royaumes : les Massyles à l’est et les Massæsyles à l’ouest. Au sud, vivent les Gétules, un peuple nomade ou semi-nomade. Les montagnes de l’Aurès, au sein du territoire Massyle, constituent un bastion naturel et stratégique, déjà intégré à l’espace numide tout en gardant une autonomie tribale.

Au IIIe siècle av. J.-C., le royaume Massyle est dirigé par le roi Gaia, un chef avisé et stratège, qui entretient des relations prudentes avec Rome et Carthage, tout en préparant son fils Massinissa à la succession et à la guerre. À sa mort, vers 206 av. J.-C., une lutte de pouvoir éclate, et Syphax, roi des Massæsyles, tente d’unifier la Numidie à son profit avec l'appui de Carthage. Mais Massinissa, fils de Gaia et héritier du trône des Massyles, s’impose comme un redoutable chef militaire. Allié de Rome durant la Deuxième Guerre punique, il affronte Syphax, qui s’est rangé du côté carthaginois.

Mausolée de Syphax. Siga. Aïn Temouchent.

Massinissa parvient à vaincre Syphax en 202 av. J.-C. à la bataille de Cirta, avec le soutien décisif des Romains, notamment de Scipion l’Africain. Cette victoire permet à Massinissa d’unifier les deux royaumes numides sous son autorité, donnant naissance à un royaume numide fort, centré sur l’agriculture et la sédentarité. L’Aurès fait partie de ce royaume, mais son relief montagneux en fait un foyer culturel à part, moins influencé par les structures politiques centralisées.

Monnaie Numide Exposée au Musée National des Antiquités et des Arts Islamiques.

Lors de la guerre de Jugurtha (111–105 av. J.-C.), des tribus Gétules soutiennent le roi numide contre Rome. Cependant d'autres tribus Gétules s'allient à Rome contre le roi Numide. Après sa défaite, la Numidie perd son autonomie : une partie du territoire passe sous contrôle romain, l’autre est confiée à des rois alliés.

Mausolée de Madracen.

Rome favorise alors l’installation de tribus gétules dans d’anciennes terres numides pour sécuriser la frontière sud. Les distinctions entre Numides et Gétules s’effacent peu à peu, mais les Aurès, peu romanisés en raison de leur isolement, préservent une culture berbère originale, qui survivra à travers les siècles.

. Durant la période Romaine,(105 av. J.-C : début du contrôle romain après la guerre de Jugurtha, à 430 ap. J.-C : fin de la domination romaine) l’Algérie devient le grenier à blé de Rome et se dote d'infrastructures telles que des aqueducs et des thermes.

Dès 100 ap. J.-C., la IIIᵉ légion Augusta partie de Theveste (Tébessa) s’établit successivement à Bagai (Baghaï), Mascula (Khenchela), Thamugadi (Timgad) puis Lambæsis (Tazoult). Au IIᵉ siècle, la VIᵉ légion Ferrata traverse l’Aurès du nord au sud, marquant son passage par la construction de routes et d’ouvrages comme le pont d’El Kantara. D'autres fortifications forment une ligne défensive partant de Theveste jusqu’à Vescera (Biskra), constituant le limes romain, une frontière fortifiée encerclant les Aurès.

Le mot Aurasius apparaît aux second et troisième siècles comme surnom donné à cette région.

Arc de Trajan de Timgad.

Ruines du Praetorium de Lambaesis.

. En 430, c'est tout l'Empire romain qui se retire de la région sous la pression des Vandales qui envahissent le pays. Timgad est détruite par les montagnards de l'Aurès, qui reprennent possession de nombreux territoires. Le 28 août 430, les Vandales prennent la dernière ville romaine "Hippone" après un bref siège.

Acte de Vente d'Oliviers. Djebel M'rata. 12 Janvier 494 Ap.Jc.

. Après avoir repoussé les Vandales avec l’aide des Aurèsiens, les Byzantins se retournent contre Iabdas, roi de l’Aurès oriental. Le général Solomon, fin stratège, obtient d’abord la neutralité des rois Masuna (Maurétanie sétifienne) et Ortaïas (Aures occidental) avant de lancer son attaque.

En 535, Iabdas déjoue l’offensive en inondant le camp byzantin près de Khenchela, forçant Solomon à battre en retraite. Une seconde campagne en 539 se solde par la défaite d’Iabdas. Par la suite, les Byzantins se limitent à l’occupation des grandes villes du nord tunisien, de quelques centres stratégiques de l’intérieur, du littoral, et de postes clés du limes romain.

Forteresse Byzantine. Timgad.

.jpeg)

Mosquée Antique de Tkout.

. Après l'effondrement des dynasties arabes, les Ottomans prennent une partie des Aurès. Ils désignent des hommes pour contrôler les tribus et percevoir l'impôt. Les beys s’étaient assurés le concours de tribus locales, caravanières ou chamelières, qui leur fournissaient, moyennant certains avantages, la force mobile et les moyens de transport dont ils avaient besoin lors des deux campagnes annuelles de perception.

. La Colonisation Française des Aurès : Repères.

1836 : Première tentative française contre Constantine. Une expédition militaire française échoue face à la résistance du Bey Ahmed, souverain local de Constantine et figure de résistance contre l’occupation.

1837 : Prise de Constantine. L’armée française assiège Constantine. Après de violents combats, la ville tombe. Le Bey Ahmed échappe à la capture et continue à résister depuis les Aurès.

1837–1848 : Retraite du Bey Ahmed dans les Aurès. Le bey se réfugie dans le massif des Aurès, notamment à Menaa puis à la zaouïa de Sidi Masmoudi dans la région de l’Ahmar Khaddou. Il séjourne environ deux ans dans la région de la guelaa de Kebech, refuge discret au cœur des montagnes, fréquentée en été par la tribu transhumante des Ouled Abderahmane Kebech. Il finit par se rendre en 1848.

Djebel Ahmar Kheddou. Batna.

Buste de Ahmed Bey. Palais du Bey. Constantine.

1845 : Conquête de Biskra. L’armée française prend Biskra, position stratégique ouvrant l’accès direct au massif des Aurès. Début de l’intensification des opérations militaires françaises dans les montagnes chaouies.

1849 - 50 : Révolte de Zaatcha et destruction de Nara dans les Aurès. Dirigée par le cheikh Bouziane, un épisode marquant de la résistance algérienne. Le village est assiégé pendant 50 jours, avant une prise sanglante par les troupes françaises. Le village de Nara dans les Aurès est incendié dans le contexte des représailles. Les forces françaises commettent massacres et destructions, illustrant leur volonté de briser toute résistance.

Monument Commémoratif de la Révolte des Zaatcha. Village Zaatcha. Biskra.

1859 : Révolte dirigée par Si Sidi Saddok Bel Hadj Masmoudi. Nouvelle insurrection localisée dans le village de Ghoufi, symbole de la résistance montagnarde chaouie. Le village est entièrement détruit par les autorités françaises, dans le cadre d’une répression violente. Ghoufi devient un exemple emblématique des nombreuses destructions de villages résistants dans les Aurès.

Falaises du Ghoufi. Batna.

1864 : Deuxième destruction du village de Nara. De nouveaux soulèvements locaux déclenchent une expédition française conduite par le colonel Carbuccia. Après deux jours de combats violents, le village est totalement rasé, y compris ses trois quartiers. Les survivants devront attendre 20 ans pour obtenir l’autorisation de reconstruire, mais à un emplacement différent, signe du contrôle colonial strict.

1916 : Grande révolte des tribus des Aurès. Plusieurs tribus, dont les Ouled Soltane, Bou Aoun, tribus de la Hodna orientale, les Saharis (notamment celle de Lakhder Halfaoui), les Ouled Zian, les tribus de la montagne de Cherchar, les Seguias, et les Maadid, s’unissent dans une vaste rébellion contre l’occupation française.

Massif des Maadid. Msila.

L’armée française réprime violemment le mouvement, montrant que malgré la soumission apparente, le sentiment d’oppression et la volonté d’indépendance restaient forts. En réaction, la France impose des caïds religieux, hommes d’autorité servant de relais pour contrôler les tribus et pacifier les zones par l’encadrement spirituel et politique.

. La Guerre de Libération Nationale.

. Le 1er novembre 1954, ou la Toussaint rouge, comme appelée par les Français, est le premier jour du déclenchement de la guerre d'Algérie. C'est sur le territoire de Tighanimine qu'eut lieu l'interception de l'autocar Biskra-Arris, dont le bilan fut la mort de deux personnes, un Caïd local et un instituteur français.

Tunnel de Tighanimine

Dès 1954, les Aurès sont au premier plan dans la guerre d'Algérie. Mostefa Ben Boulaïd, né à Arris et appartenant à la grande confédération des Touabas, est l'un des six chefs qui sont à l'origine du FLN et déclenchent la révolution algérienne.

Benboulaïd sera arrêté en février 1955 à la frontière tuniso-lybienne au retour d’un voyage qu’il avait entrepris pour se procurer des armes. Jugé et condamné à mort, Benboulaïd s’évadera le 4 novembre 1955 et regagnera le massif. Il décède le 22 mars 1956, à la suite de la manipulation d’un colis piégé.

Centre de Tri et de Torture Djerma. Ex Ferme Lucas.

En 1962, l'indépendance est proclamée. Les Aurès font partie de l'État Algérien indépendant.

👈👈👈 👉👉👉

.jpeg)