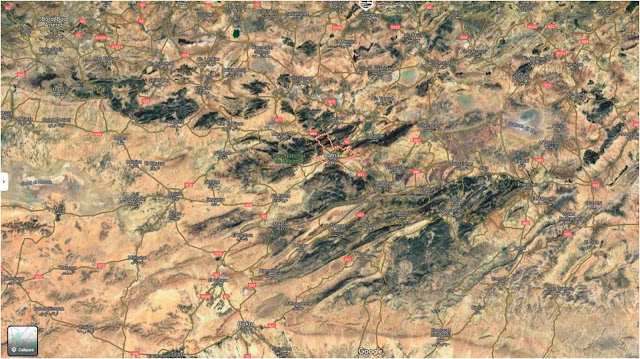

On entend par Aurès, ce massif montagneux quadrilatère situé dans le Nord-Est de l'Algérie. Cet ensemble de chaînons parallèles se trouve plus voisin de la Méditerranée qu'aucune autre partie de l'Atlas saharien : entre les Hauts-Plateaux Constantinois contre lesquels il s'appuie au Nord, et la dépression saharienne dans laquelle il plonge au Sud, la différence d'altitude est considérable : Batna est 1058 m au-dessus du niveau de la mer tandis que Biskra est 124 m seulement.

Le terme "Les Aurès", ou "l’Aurès" proviendrait du berbère Awras (Aouras), qui signifie "fauve". Il correspondrait à la couleur dominante de la montagne (Fauve roussâtre).

Canyon du Ghoufi.

Cette zone de hautes terres est composée de 47 massifs montagneux (Chélia, Belezma, Rfaâ, Adhrar, Nouziza, Titaovine, Merouana, Metlili, Mahmel, Telmet, Ichmoul, Touggert,…etc..).

Cependant, la région de l'Aurès ne se limite pas à ces massifs inaccessibles.

Dès la plus haute antiquité on ne sut fixer de limites aux Aurès. On prétendit que les gorges d'El Kantara, étaient l'œuvre d'un coup de pied d'Hercule qui permit la communication nord sud dans l'Aurès.

. Salluste (env. 87-35 av. J.-C.) décrit une chaîne de montagnes qui sépare deux régions, l'une maritime (la côte est de l'actuelle Algérie) et l'autre intérieure (Tell). Les monts Aurès se terminent par le désert du Sahara.

. Le géographe byzantin Procope (500 - 565 ap. J.-C.) décrit l'Aures ainsi : "Cette montagne est située en Numidie, à 19 jours de voyage de Carthage et tournée vers le midi. C'est la plus grande que nous connaissions. Elle s'élève abruptement à une plus grande hauteur et il faut trois jours à un voyageur pour en faire le tour. Quand on s'en approche, elle ne présente pas d'accès et il faut escalader les falaises. Mais quand après cette ascension on arrive au sommet, on découvre des plateaux, des sols fertiles et des routes faciles, de bons pâturages, des jardins couverts d'arbres admirables et partout des terres labourables".

. Ibn Khaldoun délimite l'Aurès par le royaume des Koutamas, les Zibans, le Mzab, l'Oued Righ et le fait correspondre au royaume des Zénètes.

. Charlemagne Émile Masqueray (1843 - 1894) qui a parcouru l’Aurès et exploré ses vestiges archéologiques souligne qu’il existait deux Aurès bien distincts : l’Aurès occidental et l’Aurès oriental, qui se distinguaient en particulier par leur dialecte et leurs traditions. Ainsi le terme de « Djebel Aurès » ou « Aourès » n’était connu des habitants du massif que dans sa partie orientale.

. Durant la Guerre de Libération Nationale, la wilaya I, c'est-à-dire la wilaya Chaouie, allait du Hodna à la frontière tunisienne et d'Aïn M'lila à Doucen. Soit une surface qui dépasse 45 / 50 000 km².

D'après Ammar Negadi (écrivain berbériste algérien chaoui) :

. A l'est, les monts Aurès englobent la région qui va de Souk Ahras à Négrine et longent la wilaya de Tébessa (Nemencha). Vers le sud, l'Aurès s'étend vers le sud-ouest de la wilaya de Biskra à Négrine. Vers l'ouest, les limites de l'Aurès atteignent la Petite Kabylie. Le contour passe les régions de Aïn Oulmène, de Magra, de Barika et de M'doukal. Vers le nord, l'Aurès comprend une partie des wilayas de Sétif, d'Oum El Bouaghi et de Skikda jusqu'à la wilaya de Souk Ahras.

Amenthane.

Taghoust.

La région des Aurès se caractérise par des hivers très froids, avec des température atteignant parfois les -18 °C. Les étés sont très chauds. Le thermomètre affiche parfois 50 °C à l'ombre. Les variations de température sont très importantes dans cette région d'Algérie. La pluviométrie indique 100 mm en moyenne annuelle sur le piémont sud et atteint ou dépasse 500 mm vers les sommets.

Gorges de Tighenimines.

Le couvert végétale des Aures varie en fonction de plusieurs facteurs, dont l'exposition, et l'altitude.

Aux altitudes les plus élevées (1 750 à 1 900 m), on retrouve une végétation de montagne avec des xérophytes épineux, des arbustes comme le Sorbus aria et Lonicera implexa, ainsi que des herbacées telles que les violettes, ficaires, lamier violet, menthe, trèfle, et des bryophytes. Les forêts de cèdres géants dominent entre 1 600 et 1 650 m, en particulier sur les djebels Chélia, Aïdel et Chentgouma. En dessous de 1 400-1 500 m, on observe des formations mixtes de chênes verts, pistachiers de l’Atlas, genévriers oxycèdres et pins d’Alep. Entre 900 et 1 600 m, les maquis et garrigues se développent autour de la base des forêts. En dessous de 800 à 1 100 m, selon l’exposition, s’étendent les steppes, qui forment la principale formation végétale du versant sud. Enfin, des oasis isolées, de petite taille, abritent des palmiers dattiers et une agriculture fruitière et maraîchère en strates successives.

Fôret de Belezma.

La composition faunistique des Aurès est assez faible. Elle se compose de quelques rapaces, de sangliers (assez nombreux car non chassés), de chacals, de nombreux reptiles, tortues, lézards, lièvres, serpents, de hyènes rayées, de grenouilles et crapauds dans les dépressions humides.

Bruant du Sahara (Emberiza sahari). Falaises du Ghoufi.

👉👉👉